Colección de Música Antigua Española / 5

El Códice de las Huelgas (s. XII-XIV)

Solistas | Coro de Monjas del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas | Atrium Musicae

medieval.org

Hispavox HHS 8 (LP)

Erato STU 70 698 (LP)

1970

1994: Hispavox CDM 5 65 314-2 (CD)

CARA A

Coro de Monjas del Monasterio cisterciense de Santa María la Real de las Huelgas

Atrium Musicae (Director: Gregorio Paniagua)

Director: JOSE LUIS OCHOA DE OLZA

1. PLANCTUS [8:04]

I. Rex obit [169-XXIX]

por Alfonso VIII de Castilla, † 1214 [1:55]

Hu 169

II. Plange, Castella misera [172-XXXII]

por Sancho III de Castilla, † 1158 [2:44]

Hu 172

III. Quis dabit capiti [170-XXX]

por un personaje o suceso desconocido [1:47]

Hu 170

IV. O monialis concio [171-XXXI]

por la madre abadesa D.ª M.ª González de Agüero, † 1335 [:2:13]

Hu 171

2. CONDUCTUS [4:13]

I. De castitati thalamo [145-VI]

instrumental [1:29]

Hu 145

II. Omnium in te [159-XIX]

gregoriano [0:56]

Hu 159

III. Ihesu clementissime [167-XXVII]

de una antífona «pro defunctis» [1:33]

Hu 167

3. BENEDICAMUS [3:46]

I. Resurgentis [43-XV]

instrumental [2:15]

Hu 43

II. Sane per omnia [173-XX]

Johannes RODERICI [1:23]

Hu 173

4. PROSAS [3:55]

I. Novis cedunt vetera [56-VII]

de Santa María [2:16]

Hu 56

II. Flavit auster [58-IX]

de Santa María [1:25]

Hu 58

CARA B

Mercedes Gota, soprano (1, I — 2, I — 3, I-II — 4, II)

Carmen Orihuela, soprano (1, I — 2, I — 3, I — 4, II)

Lola Quijano, contralto (1, I-II-III — 2, I — 4, II)

Atrium Musicae (Director: Gregorio Paniagua)

Director: JOSE LUIS OCHOA DE OLZA

1. BENEDICAMUS [5:12]

I. Catholicorum concio [31-III]

a 3 voces — sopranos, contralto [1:59]

Hu 31

II. Virgini matri [183-XXVIII]

Johannes RODERICI — contralto [1:48]

Hu 83

III. Exultemus et laetemur [35-VII] —

contralto [1:08]

Hu 35

2. MOTETES [2:37]

I. Virgo parit puerum [100-XVIII]

a 3 voces «a cappella» — sopranos, contralto [1.21]

Hu 100

II. Ex illustri nata prosapia [132-XLVIII]

instrumental [1:04]

Hu 132

3. CONDUCTUS [9:35]

I. Casta catholica [134-V]

— sopranos [5:54]

Hu 134

II. Ave María [156-XVII]

Johannes RODERICI — soprano MG [3:30]

Hu 156

4. SANCTUS Y AGNUS [3:12]

I. Cleri caetus (sanctus) [14-II]

instrumental [1:39]

Hu 14

II. Christi miseratio (agnus) [27-VIII]

a 3 voces | sopranos, contralto [1:19]

Hu 27

[LP]

Grabaciones efectuadas en Santa María la Real de las Huelgas y en la Iglesia Colegiata de Covarrubias, Burgos.

SISTEMA DOLBY

Esta grabación ha sido realizada utilizando el moderno sistema

llamado DOLBY, que elimina prácticamente el soplo de fondo y los

pre-ecos de la cinta magnetofónica, permitiendo así una

mayor amplitud dinámica y una gran nitidez sonora, ventajas

éstas sin precedente en la técnica de grabación.

Referencia de la versión estereofónica HHS 8

Coproducción HISPAVOX-ERATO

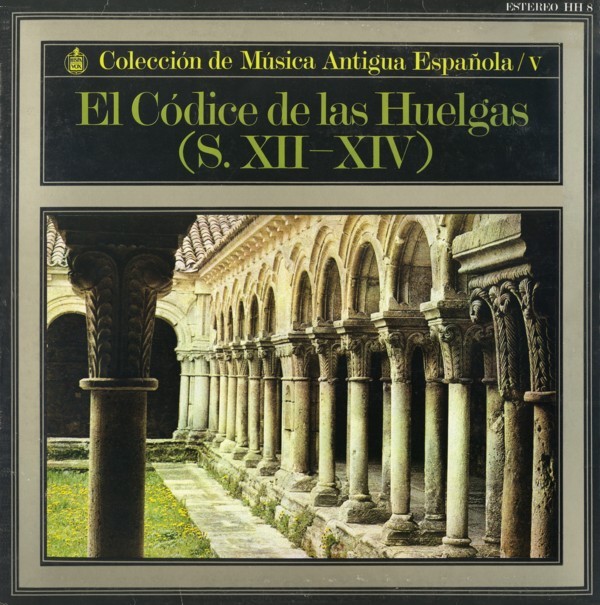

Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas (Burgos)

Fotografía: Ampliaciones g Reproducciones MAS,

autorizada por el Patrimonio Nacional

Imp. Hispavox, S. A. - Madrid

[CD]

Producción dirigida por Roberto Pla

Técnicos de sonido: Peter Willemöes y Mike Llewellyn

Grabaciones efectuadas en Santa María la Real de las Huelgas y en la Iglesia Colegiata de Covarrubias, Burgos

Gran Premio de la Academia Charles Cros de Francia. Gran Premio de los Discófilos de la O. R. T. F.

Foto portada: Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas (Burgos).

Ampliaciones y reproducciones MAS.

Autorizada por el Patrimonio Nacional.

(P) Grabación sonora original de HISPAVOX, S. A., Madrid

(España), 1970 / (P) Publicado por HISPAVOX, S. A., Madrid

(España), 1994

(C) De la presente edición, HISPAVOX, S. A., Madrid (España), 1994

EL CODICE DE LAS HUELGAS (Siglos XII - XIV)

1. PRELIMINAR

El hallazgo, estudio y edición del Códice Musical del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas,

de Burgos, es uno de los hechos más felices de la musicología

contemporánea. Es a Monseñor Higinio Anglés, a quien debemos el estudio y

transcripción, durante los años de 1926 al 1931, de la música contenida

en este manuscrito inapreciable.

Como es sabido, el Monasterio

de las Huelgas fue fundado por el rey Alfonso VIII de Castilla y su

esposa Eleonor de Inglaterra, entre los años 1180 al 1187, y entregado a

las religiosas de la Orden del Císter. Sin duda alguna se puede afirmar

que el Monasterio se convirtió pronto en un centro musical de primer

orden, practicándose en él, abundantemente, la polifonía. El Códice que

nos ocupa, y que aún se conserva —caso único en Europa— por las monjas

del Císter, sucesoras de las primitivas religiosas fundadoras, en el

mismo lugar donde se ejecutó aquel repertorio desde el siglo XII, nos da

noticia del mismo. Según las suposiciones bien fundadas de H. Anglés,

el manuscrito fue copiado durante la primera mitad del siglo XIV,

acumulando toda la música de las religiosas de las Huelgas desde la

fundación del Monasterio. La orden de escribir el manuscrito es fácil

atribuirla a la abadesa de las Huelgas, D.ª María González de Agüero.

Aunque se desconoce el año exacto de la muerte de esta abadesa

excepcional, se sabe que fue abadesa durante dos largas etapas: de 1286 a

1313 y de 1319 a 1333. D.ª María González de Agüero era descendiente de

una de las casas más ilustres de Aragón y vivió en el Monasterio

durante los años de reinado de Sancho IV (1284-1295), protector de las

Huelgas; de Fernando IV (1295-1312) y de Alfonso XI (1312-1350).

Precisamente fue María González quien preparó las grandes fiestas para

la coronación de Alfonso XI en el templo de las Huelgas, y durante los

años de reinado de éste, siendo abadesa D.ª María González, hizo ella el

encargo de copiar el Codex que nos ocupa. Esto quiere decir que el

manuscrito de las Huelgas se escribió entre los arios 1319-1333.

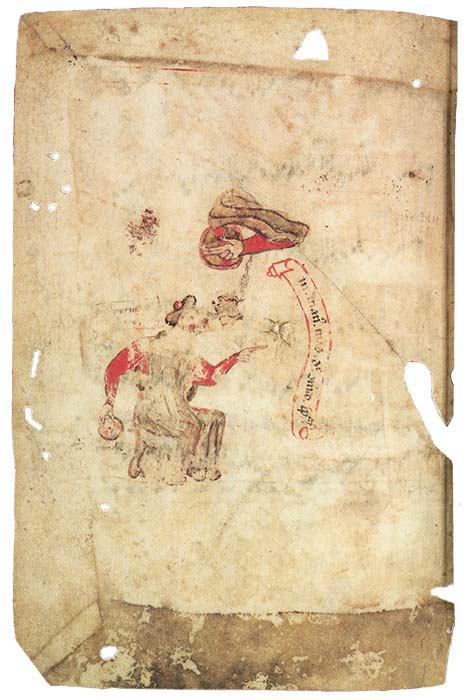

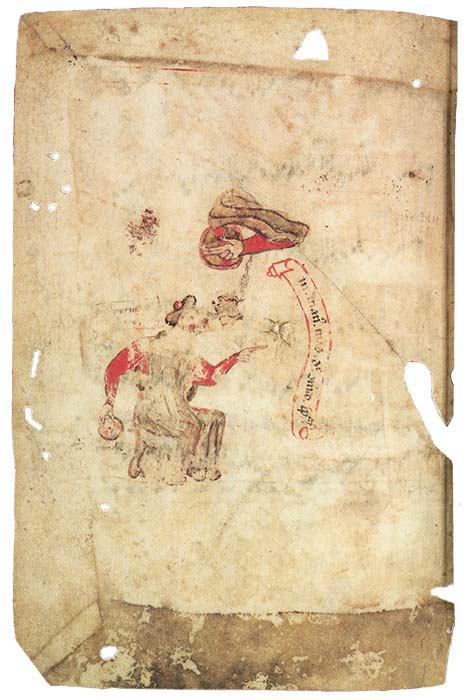

Sobre

la personalidad del copista nos da el propio Códice abundantes datos

que rescatan felizmente para la historia de la música un nombre ilustre

que debe figurar ahora con letras de oro en la música española. Nos

referimos a Johannes Roderici (Juan Rodríguez). A este músico gigantesco

le encargó D.ª María González de Agüero la copia del manuscrito de las

Huelgas. Tendremos ocasión más adelante para ocuparnos de Juan

Rodríguez, quien debió conocer al rey Alfonso X el Sabio, y que pudo muy

bien ser cantor de su escuela de polifonía, tan emparentada con la

escuela polifónica de la Capilla de San Luis, rey de Francia. Juan

Rodríguez es el único autor cuyo nombre figura en el Códice, con seis

composiciones (5 Benedicamus y 1 Conductus) situadas al

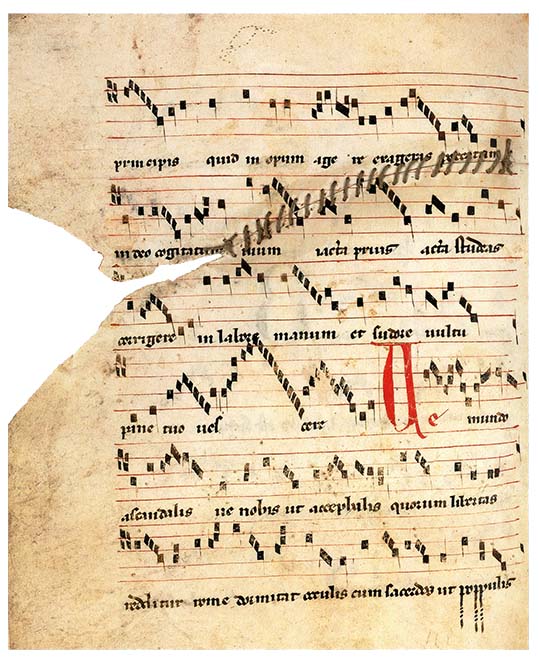

final del manuscrito. Es una maravilla que Rodríguez conociera bien la

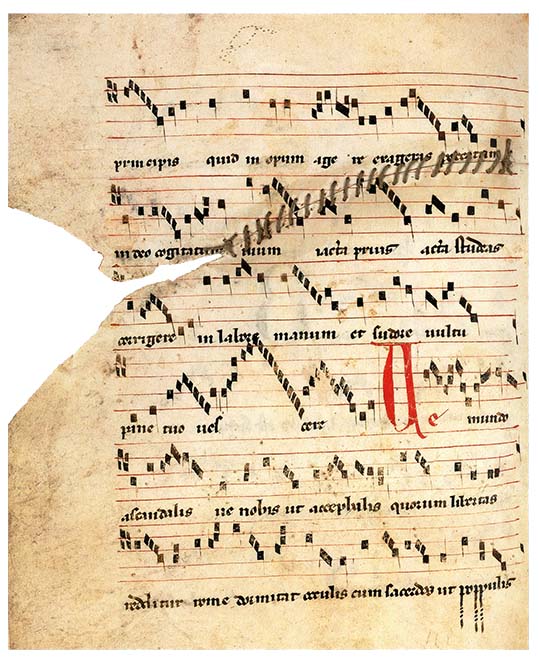

notación mensural, lo cual es una excepción, puesto que los conductus

a voces, por ejemplo, nos han llegado copiados en notación cuadrada.

Merced a su notación mensural se ha prestado excepcionalmente a ser

transcrito, favoreciendo al mismo tiempo la transcripción de los conductus y organa de París. Por si fuera poco, el copista del Códex de las Huelgas retocó los tenores

originales de los motetes, escribiendo melodías nuevas de gran

belleza, cambiando los ritmos y el color tradicional de los tenores

antiguos. Alguno de los motetes (las voces superiores especialmente)

llegó a modernizarlos tanto que, de no dar el facsímil, a buen seguro

que no sería posible ver la rectitud de la transcripción. Y esto aumenta

de valor cuando se compara con la fuente original. Rodríguez era un

revolucionario, y si bien en algunos casos hemos de lamentar que se

hayan desfigurado los motetes originales de París, damos gracias por la

estética nueva que supo imprimir al motete tradicional, por su notación

mensural-modal bien fija, caso único en los manuscritos medievales de conductus

polifónicos, y, sobre todo, porque nos informa en escritura clara, en

notación reconocible, de un fondo musical autóctono, un repertorio

hispánico que se extiende desde el siglo XII hasta la primera mitad del

siglo XIV, y que de otro modo nos sería desconocido.

2. EL CODICE DE LAS HUELGAS

Contiene una colección de 186 obras que H. Anglés clasificó a fines prácticos en 32 Conductus, 28 Organa para la Misa, 31 Prosas, 31 Benedicamus y 59 Motetes,

además de un Credo del Ars Nova y un Solfeo a 2 veces (único entre el

repertorio medieval conocido), añadidos posteriormente al manuscrito.

Esta

colección ha resultado de una importancia excepcional. Además de

enriquecer inusitadamente el fondo de música religiosa peninsular, nos

da muy buena información musicológica. Demuestra, por ejemplo, que el

manuscrito conservado en Madrid, y procedente de Toledo, fue copiado en

esta última ciudad y no en París, como se había supuesto pensando que en

el siglo XIV no había en España una buena escuela de copistería. La

Colección de planctus españoles era muy menguada, pues sólo

conocíamos el del rey Berenguer IV por los monjes de Ripoll y el de

Fernando II de León, conservado en el manuscrito de Florencia. El Códice de las Huelgas incluye cuatro planctus,

dedicados a Sancho III (1157-1158), Alfonso VIII (1158-1214), la citada

abadesa D.ªI María González de Agüero, fallecida durante la primera

mitad del siglo XIV, y otro planctus dedicado a un personaje o hecho histórico que nos es desconocido.

Como

es sabido, lo más ignorado de la historia musical de España era la

música a voces del Ars Antiqua (XII-XIV ss.); pues bien, Huelgas

contiene muestras de todo el repertorio de nuestro Ars Antiqua,

comenzando por los organa y siguiendo por las sequencias y el repertorio de motetes hasta el de conductus de Notre-Dame de París. Gran parte de los organa, si bien son posteriores al repertorio de organa de París, tienen una importancia máxima para el estudio melódico de los tropos españoles y de las melodías religiosas que fueron patrón del rondell ("rondeau"), de la retrouenge y de otra forma lírica de la Edad Media. Alguno de los organa

llevan aún pasajes con cambios de voces, como si fuesen imitaciones,

que sirven para conocer muy bien la evolución del canon y de la fuga

incipiente en la España de entonces.

Las sequencias de las Huelgas abrieron el camino para el estudio de las prosas peninsulares

y aportaron muestras inéditas del texto y de las diferentes melodías de

este genero popular. El hecho de que muchas llegaron a dos voces y de

que la mayoría se presenten en notación mensural-modal aumenta el valor

de este manuscrito.

En lo que se refiere a polifonía medieval, el Códice de las Huelgas

presenta un aspecto totalmente único. Los motetes de Huelgas dan

muestra de toda la gama del repertorio del Ars Antigua: desde el motete-órganum de Notre-Dame

—y en el estilo de conductus—

hasta el repertorio al estilo de Montpellier. Incluso algunos motetes

aparecen ya en el estilo moderno de comienzos del siglo XIV. Además de

una serie de motetes provenientes de Francia, el Códex contiene 21

motetes compuestos en España, seguramente en la misma Castilla, y que

con toda probabilidad formaban parte del repertorio de los reyes

castellanos, incluyendo el de la Capilla de Alfonso X el Sabio, tan

desdichadamente desconocida para nosotros por faltar los libros de

Cuentas y Cancillería de la corte castellana.

3. LOS CONDUCTUS

El Códice de las Huelgas incluye 32 Conductus, de los que 15 son a una voz, 15 a dos voces y 2 a tres voces. De todos estos conductus,

18 provienen de Notre-Dame (11 a dos voces y 7 a una voz), uno de

Montpellier y uno de Tortosa (los dos a una voz). Hay, por tanto, 12 conductus conocidos sólo por el Códice de las Huelgas, lo que quiere decir que son probablemente castellanos. De estos 12 conductus, 6 son a dos voces (uno de ellos es doble conductus, el único conocido hasta ahora) y 6 a una voz (4 planctus y 2 antífonas oracionales). Para mayor claridad damos el siguiente cuadro:

Conductus

| 32 |

2 a tres voces |

todos provienen de Notre-Dame |

|

|

|

|

| 15 a dos voces |

9 provienen de Notre-Dame

6 solo se dan en Huelgas

(uno es doble-conductus) |

|

|

|

|

| 15 a una voz |

7 provienen de Notre-Dame

1 es de Montpellier

1 es de Tortosa |

|

| 6 sólo se dan en Huelgas |

4 planctus

2 antífonas oracionales |

En la presente grabación se han incluido los 6 conductus a una voz y 3 conductus a dos voces (entre ellos, el doble conductus), que sólo aparecen en el Códice de las Huelgas.

Musicalmente, la palabra conductus

se aplicó con gran amplitud desde la forma de una melodía nueva que se

repite por igual en todas las estrofas a manera de un himno, hasta la

forma musical a dos, tres o cuatro voces «que cantan con igual ritmo un

mismo texto, generalmente poético, sirviéndose de un tenor inventado». Esta es, al menos, la definición clásica de los conductus polifónicos del estilo de Notre-Dame, según los teóricos medievales. Pero la palabra conductus

se aplicaba también a la melodía de

«rondeau», «virolai» y «balada». En

definitiva, el conductus

primitivo era una canción que se cantaba dentro de la función

litúrgica, con un carácter parecido al himno procesional. Eran cantos

independientes, que por sí solos se bastaban, y que se interpolaban

entre dos cantos litúrgicos. Esta es la diferencia esencial entre el conductus y el tropo. Ambos grupos tienen de común que son como amplificaciones intercaladas en la liturgia, pero mientras los tropos son amplificaciones o comentarios de un texto litúrgico, el conductus es un tema independiente. Lo que presta mayor interés es que, en su origen, el conductus era cantado para conducir

a un personaje a la representación de los Misterios («El Misterio de

Daniel», etc.), a la ceremonias guerreras, toleradas en la Iglesia

medieval, o para cantar a los reyes muertos y apoyar la conducción

de su alma a la vida celestial. De todos los problemas de la

música polifónica medieval, el capítulo sobre los conductus

—en castellano medieval, «condutz»— es el que está menos explorado.

Esto se explica si se tiene en cuenta que han sido siempre tierra

incógnita en cuanto a su ritmo musical. Los conductus de la

escuela de Perotin nos han llegado copiados en notación cuadrada y ha

sido el manuscrito de las Huelgas el que ha hecho posible conocer el

ritmo musical de los conductus al ofrecer una buena colección de los conductus

a voces de la escuela de París y de la época de oro de

Notre-Dame, sistemáticamente copiados en notación

mensural.

Al clasificar las composiciones a una voz del Códice de las Huelgas, H. Anglés prefirió adoptar la expresión conductus, en su sentido más lato, para todas aquellas composiciones que no fuesen tropos gregorianos. Por ello han quedado clasificados como conductus, genéricamente, los planctus y las antífonas oracionales, junto con los conductus propiamente dichos. El Códice de las Huelgas tiene un interés especial por los planctus a la muerte de reyes y otros personajes medievales. Los que incluye serían desconocidos para nosotros.

REX OBIT.—Es el Conductus XXIX, a una voz, y está colocado en el lugar 169 del Códice. Se trata de un planctus

por la muerte del rey Alfonso VIII de Castilla, llamado el Noble o

también el de las Navas. Hijo de Sancho III el Desdichado y de D.ª

Blanca de Navarra, quedó huérfano a los tres años. Reinó del 31 de

agosto de 1158 al 5 de octubre de 1214. Casado con D.ª Eleonor de

Inglaterra, fue el fundador del Monasterio de las Huelgas. Dado que el Códice de las Huelgas

contiene una colección de cantos que serían para usos

litúrgicos de aquel templo, se comprende que figure en él

este planctus,

escrito un siglo antes que el códice y que seguramente se guardaría en

un códice anterior, hoy perdido. Así, el coleccionador —Johannes

Roderici, seguramente— rendía homenaje al buen nombre del ilustre

fundador de las Huelgas, que está enterrado junto a la reina Eleonor de

Inglaterra, en la nave central que preside el coro de las religiosas,

donde

REX OBIT.—Es el Conductus XXIX, a una voz, y está colocado en el lugar 169 del Códice. Se trata de un planctus

por la muerte del rey Alfonso VIII de Castilla, llamado el Noble o

también el de las Navas. Hijo de Sancho III el Desdichado y de D.ª

Blanca de Navarra, quedó huérfano a los tres años. Reinó del 31 de

agosto de 1158 al 5 de octubre de 1214. Casado con D.ª Eleonor de

Inglaterra, fue el fundador del Monasterio de las Huelgas. Dado que el Códice de las Huelgas

contiene una colección de cantos que serían para usos

litúrgicos de aquel templo, se comprende que figure en él

este planctus,

escrito un siglo antes que el códice y que seguramente se guardaría en

un códice anterior, hoy perdido. Así, el coleccionador —Johannes

Roderici, seguramente— rendía homenaje al buen nombre del ilustre

fundador de las Huelgas, que está enterrado junto a la reina Eleonor de

Inglaterra, en la nave central que preside el coro de las religiosas,

donde

«Los pregones de las alabanças de este rey nin los podría amatar envidia nin olvidança».

PLANGE, CASTELLA MISERA.—Conductus XXXII, a una voz, colocado en el lugar 172 del Códice. Se trata de un planctus

dedicado a la muerte del rey Sancho III. Recordemos que al morir

Alfonso VII, el 21 de agosto de 1157, dejó el reino de León a su hijo

Fernando, y el de Castilla, a su primogénito, Sancho III. Es curioso que

el Códex de Florencia guarde un planctus dedicado a la muerte del rey Fernando II de León (1), mientras el de las Huelgas presenta este planctus escrito para la muerte de Sancho III de Castilla. De esta manera se han conservado de los dos hermanos sendos planctus, género en el que se muestra muy avara la tradición musical española.

QUIS DABIT CAPITI.—Conductus XXX, a una voz, que figura en el lugar 170 del Códice. Planctus

por la muerte de un personaje, o tal vez con motivo de un fatal hecho

de guerra, hoy ignorado por nosotros. Se trata de una pieza de

inestimable valor para conocer la lírica musical antigua. La melodía,

así como el texto poético, respira una dulce melancolía, muy similar a

la que aparece en los trovadores provenzales.

O MONIALIS CONCIO.—Conductus

XXXI, a una voz, que figura en el lugar 171 del Códice. Va dedicado a

la muerte de D.ª María González de Agüero, abadesa de las Huelgas. Más

arriba hemos hablado de ella, indicando que a su petición se debe

probablemente que el Códice se escribiera durante su segundo período

abacial, de 1319 a 1333. Es muy posible que en la confección de este planctus

tuviera intervención el propio copista Juan Rodríguez,

que tan hondas y beneficiosas huellas ha dejado en el Códice.

OMNIUM IN TE.—Conductus XIX, a una voz, situado en el lugar 159 del Códice. Seis conductus

a una voz hay en el Códice de las Huelgas, cuyo texto y música se

conoce sólo por Huelgas y dan motivo a pensar, con mucha probabilidad,

que han sido compuestos en Castilla. De estos seis conductus, cuatro son los planctus

que hemos comentado más arriba. Los dos restantes son dos antífonas

oracionales. El que ahora nos ocupa se aleja bastante del marco de las

melodías del repertorio gregoriano antiguo y recuerda mucho el carácter

de los conductus a una voz del repertorio de Notre-Dame.

IHESU CLEMENTISSIME.—Conductus XXVII,

a una voz, que figura en el lugar 167 del Códice. El texto y la música

serían desconocidos si no fuera por Huelgas. Se trata de una especie de

antífona gregoriana "pro defunctis", que no se encuentra en la liturgia

actual. Es una melodía bellísima. La transcripción de H. Anglés ha sido

hecha en ritmo libre del canto gregoriano, y así la interpretaron las

religiosas de las Huelgas. En la grabación se ha respetado el sistema

antifonal.

CASTA CATHOLICA.—En

estos comentarios hemos agrupado los distintos géneros por razones de

orden documental que no era necesario en la programación del disco. Por

ese motivo continuamos hablando ahora de los conductus, extendiéndonos a los conductus a varias voces. Como ya hemos explicado más arriba, de los 17 conductus

que presenta el Códice, sólo 6 se dan únicamente en Huelgas, o lo que

es lo mismo, se puede asegurar de ellos sin gran margen de error que son

de procedencia española. De estos seis conductus hemos

seleccionado tres por razones que se harán bien evidentes. «Casta

Catholica» es, por lo pronto, el tesoro más importante del Códice de las

Huelgas. Sabíamos que en el Ars Antiqua existió la costumbre de

presentar dos textos en los conductus, cantados simultáneamente por el tenor y el duplum. Sabíamos esto, pero la musicología no ha conocido con toda seguridad ningún doble conductus hasta conocer en el Códice de las Huelgas «Casta Catholica» (conductus

V-134). Es, además, muy interesante observar que en esta composición

las voces cantan maravillosamente. Comienza en el estilo habitual de los

conductus, pero poco a poco inicia unas contestaciones de las

dos voces, tal como si fuesen imitaciones canónicas. Con el Amen aparece

un hoquetus muy al estilo de Notre-Dame, seguido de un contrapunto florido que se aleja del estilo musical característico de los conductus silábicos para introducirse audazmente en el canto melismático de los conductus posteriores. Este conductus, sólo conocido en España a través del Códice de las Huelgas, supone un autor con mano maestra capaz de alejarse tempranamente del estilo habitual de los conductus y de combinar hábilmente el compás ternario con el binario. Una mirada al conductus

XVII, que más adelante comentaremos y del que se firma autor Juan

Rodríguez, basta para comprender que ambos poseen el mismo estilo y

emplean iguales procedimientos. Por ello no es demasiado audaz

atribuirle al copista de las Huelgas la paternidad, al menos en parte,

de esta obra de arte. Que resultaba bastante difícil de ejecutar y

comprender en su tiempo lo demuestra el irónico comentario que el propio

copista se permitió escribir al pie del conductus: «el qual me canta toda barba que me quisiere cantar».

DE CASTITATI THALAMO.—Conductus

VI, a dos voces, que figura en el lugar 145 del Códice. El texto y la

música son desconocidos fuera de Huelgas. Desde el comienzo es

interesantísimo, tanto por su concepto rítmico como por los choques de

séptima que se suceden. Para mejor denotar estos caracteres nos ha

parecido útil ofrecerlo en versión instrumental. Las dos voces están

excelentemente trabajadas en imitación, utilizando todos los resortes,

esto es, movimiento contrario, directo, inverso, simultáneo, retrasado,

etc.

AVE MARIA («Johannes Roderici me fecit», reza el texto).—Conductus

XVIII, a dos voces, situado en el lugar 156 del Códice. El principio de

esta composición, que sólo aparece en Huelgas, recuerda el incipit de

la melodía gregoriana del ofertorio «Ave María» de la Dominica IV del

Adviento. Juan Rodríguez utiliza aquí el mismo estilo que en el Amén de

«Casta Catholica» o sea el estilo de hoquetus de Notre-Dame. Utiliza largos melismas, en los que las voces juegan en movimiento contrario imitativo. Al final introduce un hoquetus

en binario, volviendo hábilmente al ternario en los últimos cinco

compases. De esta manera se acomoda a las fórmulas más modernas en la

incipiente polifonía de su tiempo. En definitiva, este «Ave María» es

una de las grandes creaciones de la música medieval española.

4. LOS TROPOS

El Ordinarium y el Proprium

de la Misa, con tropos o sin ellos, son el campo que los monjes y

clérigos medievales encontraron sazonado para la práctica de la música a

voces. Al principio la palabra tropo se reservó para la ampliación melódico-literaria del Kyrie; pero más adelante el nombre de tropo

se amplió para designar cualquier comentario o ampliación

de un texto litúrgico. Se troparon los textos del Ordinarium y del Proprium

e incluso del Oficio. La patria de los tropos parece que fue Francia.

Nacidos en el siglo IX, se extendieron por Europa durante los siglos

X-XI, pero los del «Proprium missae» desaparecieron paulatinamente a

partir del siglo XIII. El tropo a una voz era propio del solista,

pero a partir del siglo X se cantaron polifónicamente, lo que significa

que la polifonía primitiva va ligada a tropos. En todos los

textos polifónicos primitivos se observa que las voces cantan en nota

contra nota, con lo cual se conserva muy bien el ritmo libre gregoriano,

en la melodía preexistente y en la voz añadida como discanto. En

los ejemplos de estos períodos vemos que la melodía dada va en la voz

superior, y la voz nueva, inventada, en la parte inferior. Ya en el

manuscrito de Milán aparecen algunos tropos

en los que la voz añadida se colocaba sobre la preexistente,

costumbre que fue generalizándose hasta los siglos XIII y XIV.

El Códice de las Huelgas, así como el Calixtino

de Compostela y todos los ejemplos de tropos conocidos en los códices

hispánicos, siempre llevan la melodía gregoriana en la voz inferior. El

códice más rico de la antigüedad, en lo que se refiere al «Ordinarium

missae», es El Tropario de Winchester, de fines del siglo XI, pero está

escrito en neumas sin la diastematía suficiente para orientar una

transcripción justa del discanto. El tropo

de Kyrie más antiguo a dos voces que de momento se ha podido

transcribir es el que da el tratado de teoría musical del organum, de fines del siglo XI, que fue descubierto en Milán en 1852. En el Códice de las Huelgas

figura este Kyrie, «Rex Virginum amator», con la melodía gregoriana en

la voz inferior. A los ejemplos citados siguen cronológicamente los organum

de St. Martial de Limoges, que aparecen muy perfeccionados, desde fines

del siglo XI hasta fines del XII. Allí encontramos que la voz añadida

está muy ornada de melismas encima de la melodía gregoriana primitiva.

En la misma línea de los tropos de St. Martial están los del Calixtino

de Compostela. El siguiente paso polifónico lo encontramos en la

escuela de Notre-Dame de París, protagonizado por su primer maestro,

conocido por Leonin, que escribió en discanto un buen número de melodías gregorianas del Proprium

de la Misa y de los Oficios. Y es allí mismo, en París, donde hacia el

1200 se verifica la evolución más importante, por obra de Perotinus

Magnus, que utiliza ya un ritmo definido en los melismas, que aparecen

unidos sistemáticamente en grupos. Perotin es para el comienzo del siglo

XIII lo que G. Machaut sería para mediados del XIV y Juan Sebastián

Bach para la primera mitad del XVIII. El gran repertorio de Notre-Dame,

difundido en numerosos códices, abarca obras polifónicas tanto del Proprium como del Ordinarium de la Misa y del Oficio.

En lo que respecta al Códice de las Huelgas, encontramos un amplio repertorio hispánico de tropos

que da idea de lo que fue la música medieval del «Ordinarium missae» en

los templos castellanos. Aparte del Kyrie más arriba citado,

proveniente de la escuela ambrosiana, aparece un buen número de ejemplos

tomados del repertorio del organum de Notre-Dame. En realidad, el Códice de las Huelgas

es uno de los casos más antiguos en presentarnos un «Ordinarium

missae», a voces, casi completo: Kyrie, Gloria, Sanctus y Agnus. El

Credo, en polifonía, se introdujo más tarde, puesto que vemos que al

final del manuscrito se incluye un Credo a tres voces, evidentemente

añadido y ya en el estilo del Ars Nova. Este Credo se conoce por los

manuscritos de Tournai y de la Catedral de Apt, de donde probablemente

es originario. Su interés para nosotros radica en que por él se

demuestra que el estilo nuevo, que iba abriéndose camino por las

funciones de la liturgia, había entrado ya en nuestra Península a

principios del siglo XIV. No obstante, la evidencia de que pertenece a

la escuela de Aviñón nos ha inclinado a desecharlo para grabar, ya que

en esta Colección de Música Antigua Española hemos procurado en lo

posible incluir solamente las obras de autores españoles. El Códice de las Huelgas es, ante todo, para nosotros, una muestra bien rica de la práctica de los tropos medievales en los templos castellanos. El Códice presenta muchos tropos

que sólo allí pueden encontrarse, lo que quiere decir que la escuela

castellana de los siglos XII-XIII fue lo bastante fecunda para inventar

nuevos tropos.

En total, en el Códice de las Huelgas aparecen 54 composiciones de este género distribuidas de la siguiente forma:

En total, en el Códice de las Huelgas aparecen 54 composiciones de este género distribuidas de la siguiente forma:

5 Kyries, de los cuales dos sólo se encuentran en el Códice, pero desgraciadamente carecen de tropo y pierden interés.

1 Ofertorio, muy difundido en numerosos troparios europeos.

8 Sanctus, de los cuales uno aparece sin tropo.

De los siete restantes, sólo dos, a dos voces, son exclusivos de

Huelgas. (En nuestra grabación hemos seleccionado el que ocupa el número

14 del Códice: «Cleri caetus»).

9 Agnus con tropo,

de los que cinco se conocen únicamente por nuestro Códice (4 a tres

voces y 1 a dos voces). Nosotros hemos elegido el número 27, «Christi

miseratio», a tres voces.

31 Benedicamus, de los que nueve aparecen sin tropo, uno se presenta solamente como tropo de Benedicamus, sin el Benedicamus

previo, y tres vienen ilegibles en el original. De los 18 restantes, 8

pertenecen al repertorio común a los troparios europeos y diez son

originales de Huelgas, que podemos dividir así: 1 a una voz, firmado por

Juan Rodríguez; 1 a tres voces y 8 a dos voces, dos de ellos de Juan

Rodríguez. Cinco ejemplos de este último grupo incluimos en nuestra

Colección: el 173, a una voz, de Juan Rodríguez; los que llevan los

números 31, 35 y 183, a dos voces, el último de J. Rodríguez, y el 143,

único ejemplo interesante a tres voces. A continuación incluimos una

breve nota sobre cada uno de estos organa, o cantos tropados, siguiendo el orden en que aparecen en el disco:

RESURGENTIS.—Hace el número XV de tropos de Benedicamus y ocupa el lugar 43 en el Códice. Aparece escrito a tres voces en estilo de conductus.

Tanto su texto como su música se conocen sólo por Huelgas. Es

interesante observar que el movimiento de las voces está tratado con

mucha soltura. Las dos voces inferiores cantan a manera de rondel, mientras el triplum

camina con mucha independencia, demostrando que su autor conocía muy

bien el arte de la variación. Nos ha parecido útil mostrar este ejemplo

en ejecución instrumental que ayudará a distinguir fácilmente los juegos

rítmicos de las voces.

SANE PER OMNIA.—Benedicamus

tropado situado en el lugar 173 del Códice, a una voz. El manuscrito

señala que su autor es Juan Rodríguez («Johannes Roderici me fecit»). Su

carácter es bastante renovador y se separa del gregoriano tradicional.

Su melodía es muy inspirada.

CATHOLICORUM CONCIO.—Benedicamus tropado situado en el lugar 31 del Códice, a dos voces. La melodía del tenor

es desconocida, aunque H. Anglés señala que recuerda lejanamente la de

primeras vísperas «In Festis solemnibus». Es un dato curioso que en el

Códice, el discanto primitivo que debió tener esta composición fue

borrado posteriormente, escribiéndose encima el discanto florido actual,

muy interesante y que recuerda el estilo de Notre-Dame. El discanto no

lleva aplicado el texto.

VIRGINI MATRI.—Benedicamus

tropado que ocupa el lugar 183 del Códice. Escrito a dos voces, lleva

el nombre de Juan Rodríguez. Su texto y su música son absolutamente

desconocidos y no cabe duda de que son originales de Rodríguez. El

discanto es bien sencillo en el estilo tradicional de movimientos

oblicuos, directos y contrarios.

EXULTEMUS ET LAETEMUR.—Benedicamus

tropado que ocupa el lugar 35 del Códice. Escrito a dos voces, su texto

y su música son sólo conocidos por Huelgas. H. Anglés observa que sólo

el comienzo del texto, con música diferente, se encuentra en otros

manuscritos de Solesmes, Venecia y Vic. El discanto juega en una

imitación casi canónica de gran interés.

5. LAS PROSAS

La melodía de las prosas o sequencias

es otro de los temas importantes de la música monódica de la Edad

Media, pues constituyeron un repertorio musical que durante varios

siglos fue fuente en la que bebió la música profana, especialmente los

trovadores provenzales. Ciertamente, en las prosas aparece un

estilo original que iba a tener gran importancia histórica al influir en

la evolución de la música de Europa. Todas las prosas se apartan

del repertorio gregoriano para adquirir un carácter muy popular que

entronca con el nacimiento de los cantos populares medievales.

Disponemos de materiales muy ricos en lo que se refiere a textos de prosas

primitivas, pero no así en lo referente a la música de tales textos;

Solesmes, St. Victor y diez o doce cortas series más, y eso es todo.

España poseyó compositores de prosas. En «Analecta Hymnica» se recogen sequencias

del breviario gerundense de los Misales de Sevilla, del Tropario de

Tortosa, del «Troparium» de Vic, de los siglos XI-XII, procedente de

Ripoll; del «Troparium» de Huesca, del siglo XII, procedente de San Juan

de la Peña, y del «Graduale» de Toledo, de los siglos XII-XIII. Incluso

la liturgia visigótica conoció y canto sequencias, aunque en

pequeña escala. En lo que se refiere a Castilla, el catálogo de los

libros del Infantado de Covarrubias, del 18 de abril de 1458, cita «dos

prosarios y otro prosario viejo», lo cual es muy significativo, como lo

es aún más la existencia de un prosario de Santa Clara de Allariz

(Galicia), conservado en la Academia de la Historia de Madrid. El

fragmento de tropario-prosario, del siglo XIII, de la Parroquia

de San Esteve, de Burgos, que incluye 14 prosas, es una prueba de que en

el siglo XIII en los templos de Castilla era bien viva la práctica del

canto de sequencias.

Las prosas del Códice de las Huelgas son una prueba más de que en Castilla se conocían y practicaban las sequencias. Huelgas incluye 31 prosas, de las que 11 son a dos voces y las 20 restantes a una voz. Para nuestro propósito podemos clasificarlas así:

2 Prosas son anteriores a Adam de St. Victor, debidas a un maestro alemán y otro francés, respectivamente.

6 Prosas se encuentran en manuscritos europeos anteriores o contemporáneos de Huelgas.

6 Prosas se encuentran sólo en manuscritos penisulares.

10 Prosas en las que el Códice de las Huelgas es el manuscrito más antiguo que las incluye.

7 Prosas que sólo son conocidas merced al Códice de las Huelgas.

(De esta última serie es de donde nosotros hemos seleccionado

las dos que hemos estimado como más representativas y bellas).

Las prosas del Códice de las Huelgas

no llegan más lejos del siglo XII, si exceptuamos las dos anteriores a

Adam de St. Victor, y todas ellas son «sequencias rhythmicae et

rigmatae», lo que quiere decir que no son las primeras prosas utilizadas en España.

Es cierto que de los autores de prosas en Castilla no sabemos nada,

y lo único que podemos hacer es admirar el pequeño conjunto de prosas originales

que nos ofrece el Códice de las Huelgas y observar su proximidad estética

con las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Las dos prosas seleccionadas

y que figuran en la presente grabación son las siguientes:

NOVIS CEDUNT VETERA.—Es la prosa VII, que ocupa el lugar 56 del Códice. Escrita a una sola voz, está dedicada a Santa María, y el Códice de las Huelgas es el único que ha conservado la música de esta prosa,

de neto origen español, y cuyo texto aparece, según Anglés, en el

«Missale Hispalense» impreso en Sevilla en 1507. Está escrita para ser

cantada en forma antifonal, y, por todos los indicios, debería formar

parte predilecta en las oraciones de las monjas del Císter del

Monasterio. En una nota inserta en el margen inferior, el copista

escribe: «De Santa María. Quien non me sabe soffrir, non men sabrá

cantar».

FLAVIT AUSTER.—Es la prosa

IX, situada en el lugar 58 del Códice. Escrita a una sola voz, para ser

cantada en forma antifonal y dedicada a Santa María. Su melodía juega

muy bien el ritmo ternario y en muchos aspectos nos recuerda el estilo

de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Ciertamente, oyendo esta prosa se puede asegurar que las Cantigas del rey Alfonso son, en síntesis, prosas cantadas en lengua romance. Tanto el texto como la música de esta prosa son sólo conocidos merced al Códice de las Huelgas y pertenecen a un autor castellano.

6. LOS MOTETES

Entramos ahora en una parte muy interesante del Códice de las Huelgas.

El motete fue una de las formas características de la música a voces de

los siglos XIII-XIV. Los motetes eran al principio adaptaciones de los organa

escritos para ser alternados con el canto gregoriano. El texto se

servía del latín y del carácter religioso, pero daba entrada a los

artistas y hombres de letras, con textos originales, y seducía a los

ejecutantes, que podían lucirse en la vocalización melódica y en la

dicción de los textos. Los motetes se avenían muy bien con la poesía

cortesana de los trovadores, y algunas de estas consideraciones hicieron

que fueran clasificados como de carácter profano y que en algunas

épocas la Iglesia llegara a tacharlos de inadecuados a los actos

litúrgicos. Pero, aunque el motete, como forma musical polifónica, no

siempre obtuvo el efecto sagrado que sus maestros inventores se habían

propuesto «pro servitio divino multiplicando», fue, en cambio, la causa

principal del alto vuelo que tomó la polifonía de los siglos XIII-XIV.

El gran sistematizador de los motetes de la Edad Media fue el musicólogo

alemán F. Ludwig, tan relacionado con H. Anglés, quien identificó los

motivos gregorianos del tenor y estableció la evolución completa del motete, desde la simple cláusula de la escuela parisina hasta el motete isorrítmico del siglo XIV.

El Códice de las Huelgas

demuestra cómo la España medieval había trabajado ampliamente a la

forma musical del motete. Es cosa bien demostrada que el motete viene

del arte de los organa de la escuela de Notre-Dame, de París,

escritos desde la última mitad del siglo XII hasta el comienzo del XIII.

Fue Perotin quien inventó la cláusula que dio origen a los motetes. Después de los organa,

él había escrito pequeñas composiciones polifónicas para alternar con

el canto gregoriano. Estas pequeñas composiciones —llamadas cláusulas—

eran escritas sobre un fragmento gregoriano, que conservaba la palabra o

sílaba del texto litúrgico propio. Aquella pequeña melodía gregoriana

sostenía toda la pieza, y por eso recibía el nombre de tenor. Los frondosos melismas que cantaban el duplum y triplum encima de este tenor no tenían, en cuanto a texto, más letra que la vocal o vocales de la palabra del tenor.

En los tiempos primeros cuando Leonin, casi todo se fiaba a la

inspiración del discantista, que improvisaba sobre la marcha; pero

abusaban de su libertad, llegando a producirse melodías sumamente

recargadas y a veces no muy congruentes. De ahí que Perotin diera en

escribir las cláusulas

con melodía fija y conjunción musical más

trabajada. Más adelante, los músicos, al ver que aquellas

cláusulas

de Perotin cantaban bellamente y que siguiendo esa fórmula aparecían

composiciones acabadas cuya melodía era hasta cierto punto independiente

de la melodía gregoriana, decidieron emplear un 12 texto latino

diferente para el duplum y el triplum, a quienes hacían cantar silábicamente, mientras el tenor conservaba el texto propio del motivo litúrgico.

El Códice de las Huelgas

demuestra cómo la España medieval había trabajado ampliamente a la

forma musical del motete. Es cosa bien demostrada que el motete viene

del arte de los organa de la escuela de Notre-Dame, de París,

escritos desde la última mitad del siglo XII hasta el comienzo del XIII.

Fue Perotin quien inventó la cláusula que dio origen a los motetes. Después de los organa,

él había escrito pequeñas composiciones polifónicas para alternar con

el canto gregoriano. Estas pequeñas composiciones —llamadas cláusulas—

eran escritas sobre un fragmento gregoriano, que conservaba la palabra o

sílaba del texto litúrgico propio. Aquella pequeña melodía gregoriana

sostenía toda la pieza, y por eso recibía el nombre de tenor. Los frondosos melismas que cantaban el duplum y triplum encima de este tenor no tenían, en cuanto a texto, más letra que la vocal o vocales de la palabra del tenor.

En los tiempos primeros cuando Leonin, casi todo se fiaba a la

inspiración del discantista, que improvisaba sobre la marcha; pero

abusaban de su libertad, llegando a producirse melodías sumamente

recargadas y a veces no muy congruentes. De ahí que Perotin diera en

escribir las cláusulas

con melodía fija y conjunción musical más

trabajada. Más adelante, los músicos, al ver que aquellas

cláusulas

de Perotin cantaban bellamente y que siguiendo esa fórmula aparecían

composiciones acabadas cuya melodía era hasta cierto punto independiente

de la melodía gregoriana, decidieron emplear un 12 texto latino

diferente para el duplum y el triplum, a quienes hacían cantar silábicamente, mientras el tenor conservaba el texto propio del motivo litúrgico.

La

forma motete quedaba así inventada. Las voces cantaban con texto

propio, a veces cada una de ellas con texto distinto, lo que se

denominaba «cum diversis litteris». El tenor cantaba

independientemente de las voces superiores no sólo en cuanto a texto,

sino también en cuanto a ritmo. La voz superior, justamente encima del tenor, recibía el nombre de motet o duplum. En caso de que la composición fuese a tres o cuatro voces, las voces superiores recibían el nombre de triplum o cuadruplum. Esta transformación de las cláusulas en motetes, viniendo a enriquecer el repertorio polifónico de los organa y conductus,

sobrevenía hacia el 1200 o algo más tarde. Se puede ahora asegurar que

durante el siglo XIII la forma más importante de la música a voces fue

el motete. Los motetes primitivos se cantaban en la Misa y en el Oficio.

Tanto por la música como por el texto, estaban en condiciones de

alternar con el canto gregoriano para celebrar las fiestas de los días

importantes. La segunda fase del motete sobrevino cuando a comienzos del

segundo tercio del siglo XIII la música cortesana adopta para sus virelais y rondeaux

las mismas cláusulas polifónicas de París. Se puso entonces de moda

cantar a dos voces sobre un texto francés, o que un instrumento

acompañara el tenor, mientras una voz cantaba la voz superior. El tenor

continuaba siendo tomado del canto gregoriano, práctica que se

extendería hasta bien entrado el Renacimiento, incluso en la música

puramente instrumental.

En lo que se refiere a los motetes del Códice de las Huelgas

se ve que el propósito del copista fue el de coleccionar sólo los

motetes latinos y religiosos, o al menos moralizantes. La España

medieval trabajó intensamente el motete; incluso en la corte de los

reyes de Aragón se practicaron desde sus orígenes en el siglo XIII, y

ello debía reflejarse en el Códice de las Huelgas, cuya

colección, copiada sin ningún intento de orden cronológico, alfabético o

litúrgico, es tan importante que en ella se puede seguir toda la gama

del motete latino conocido en Francia durante el siglo XIII. No hace

falta más para demostrar que el motete era bien conocido y ejecutado en

la España medieval. El copista de las Huelgas tenía delante una

colección de motetes en versión fiel y los eligió inteligentemente,

produciendo así la colección más completa copiada y ejecutada durante el

siglo XIV.

Es una desgracia que algunos motetes de la colección

sufrieran los efectos de una mano no muy inteligente posterior, que

intentó modernizarlos y los desfiguró. Cuando la triste mano ignorante

no interviene, los motetes aparecen espléndidos y con la versión más

antigua, pura y fiel de las conocidas. Y esto ocurre la mayor parte de

las veces. Por eso la colección de motetes del Códice de las Huelgas

es una de las cosas más importantes del legado musical del medievo

español. En la presente grabación damos dos ejemplos importantes de esta

serie[, pero es nuestro propósito ahondar más en ello en futuras

publicaciones]*.

La colección del Códice de las Huelgas consta de 59 motetes, que, según sus orígenes, podemos distribuir de la siguiente forma:

15 Motetes provienen de melismas polifónicos del repertorio de París.

11 Motetes se conocen por el manuscrito de Notre-Dame, pero nos llegan en una forma más primitiva y pura.

5 Motetes vienen del corpus antiguo de Montpellier y se presentan en la forma más antigua del doble motete.

7 Motetes son de época más tardía y los conocemos por otros manuscritos.

21 Motetes sólo han perdurado gracias al Códice de las Huelgas y muy probablemente son de autores españoles.

Como

se ve, la sección más numerosa es la de los motetes de procedencia

peninsular, lo que ya es significativo. Además, la serie contiene

ejemplos que abrazan todas las fases de la evolución del motete latino,

desde los más primitivos hasta el motete rítmico de compás binario y

carácter instrumental, pasando por el doble motete del período clásico y

el motete lírico posterior. Como hemos dicho más arriba, resulta

imposible ofrecer aquí una versión amplia de los motetes del Códice de las Huelgas.

Son demasiado numerosos e interesantes. Por ello nos hemos limitado a

seleccionar dos motetes muy característicos de la última sección, que

expresan dos épocas bien distintas y significativas en la evolución

histórica del motete.

VIRGO PARIT PUERUM.—Estamos ante un doble motete de tipo clásico, a tres voces, que ocupa el lugar número 100 en el Códice. El tenor

procede del «Benedicamus Domino», del 5º modo, de

segundas vísperas «In Festis solemnibus». El duplum, o motet, desarrolla el texto: «Nova salus hominis», mientras el triplum

expresa el texto: «Virgo parit puerum». Las dos voces superiores

caminan muy unidas rítmicamente, en bastante disparidad con la melodía

gregoriana. Tanto los textos como la música son sólo conocidos gracias

al Códice de las Huelgas y sin duda se deben a autor o autores castellanos.

EX ILLUSTRI NATA PROSAPIA.—Se trata también de un motete doble, a tres voces, que ocupa el lugar 132 en el Códice de las Huelgas. Sus textos y su música sólo han llegado a través del Códice de las Huelgas.

Estamos ante uno de los motetes más modernos del Códice: tanto que

habrá que reconocer que el copista de Huelgas estaba absolutamente

enterado de las corrientes artísticas de su tiempo. En la partitura se

usa ya la semibreve como unidad de movimiento y aparece una clara

isorritmia entre las voces, lo que resulta casi inusitado para el primer

tercio del siglo XIV. El motet y el triplum desarrollan

los dos primeros versos con el mismo texto, y a partir de ahí se

separan, intercambiándose los textos como en un canon imitativo, no de

música, sino de texto poético. Se trata de un efecto sorprendente del

que no se conoce otro igual. Por cierto que los versos mantienen una

cuadratura invariable de cuatro compases, como si se tratara de una

forma musical del siglo XVIII. El tenor aparece sin texto e

incluso no tiene punto de contacto con el canto gregoriano.

Probablemente se trata también de una melodía original, y también muy

probablemente estamos ante un ejemplo más para ejecutarse en

interpretación instrumental, al menos el tenor.

En definitiva, el autor de este comentario tiene que reconocer que a medida que fue conociendo el contenido del Códice de las Huelgas

fue percatándose más y más de la enorme riqueza que contiene. Al mismo

tiempo que por ello se iba explayando su alegría, aumentaba también el

temor de que la presente exposición sonora y escrita esté bastante lejos

de poner al descubierto la totalidad del casi insondable tesoro de

belleza y de espiritualidad conservado en su silencioso pergamino.

Recopilación de datos y estudio crítico: ROBERTO PLA[, 1970]*

(1) Colección de Música Antigua Española. Vol II [nota no presente en el CD]

* notas del copista:

[, pero es nuestro propósito ahondar más en ello en futuras publicaciones] falta en el CD

[, 1970] no aparece en el LP

Al publicar el presente volumen del Códice de Santa María la Real de las

Huelgas, es un deber imperioso agradecer a las monjas de dicho

Monasterio cisterciense su admirable y abnegada colaboración. El Códice

de las Huelgas es el único manuscrito polifónico medieval que aún se

conserva en el lugar de origen y es guardado por la misma orden que lo

recopiló e interpretó fervorosamente desde hace siete siglos. Es también

el único manuscrito importante que nos queda de la música religiosa

medieval castellana, y las monjas actuales, sucesoras en cierto modo de

aquellas que dieron vida al Códice, accedieron con toda amabilidad y

entusiasmo a nuestro deseo de que su presencia de hoy diera vida a los

cantos de antaño bajo los mismos techos y con los mismos hábitos que lo

hacían sus fieles antecesoras.

Al publicar el presente volumen del Códice de Santa María la Real de las

Huelgas, es un deber imperioso agradecer a las monjas de dicho

Monasterio cisterciense su admirable y abnegada colaboración. El Códice

de las Huelgas es el único manuscrito polifónico medieval que aún se

conserva en el lugar de origen y es guardado por la misma orden que lo

recopiló e interpretó fervorosamente desde hace siete siglos. Es también

el único manuscrito importante que nos queda de la música religiosa

medieval castellana, y las monjas actuales, sucesoras en cierto modo de

aquellas que dieron vida al Códice, accedieron con toda amabilidad y

entusiasmo a nuestro deseo de que su presencia de hoy diera vida a los

cantos de antaño bajo los mismos techos y con los mismos hábitos que lo

hacían sus fieles antecesoras.

Grácias a ellas, el «planctus» por

la muerte de Alfonso VIII de Castilla, el noble fundador del

Monasterio, resonó de nuevo ante la tumba del rey. Es esta una página de

la historia de España que las monjas del Císter, dulcemente, casi sin

darse cuenta, iban resucitando siete siglos después ante el testimonio

mudo, pero de oídos bien despiertos, de unos micrófonos instalados en la

clausura.

El trabajo de estas admirables monjas ocupa la primera

parte de nuestro disco. Ante la imposibilidad de introducir

instrumentistas en la clausura, las ejecuciones instrumentales y

polifónicas fueron interpretadas por especialistas profesionales. Pero,

en honor de las monjas cistercienses de las Huelgas, solo voces de mujer

resuenan en esta grabación, y estas procuraron impregnarse previamente

de la pura religiosidad que el Códice, las monjas y las Huelgas mismas

respiran mansamente.

ROBERTO PLA

Variación en el CD:

NOTA:

Al publicar en compacto este Códice de Santa María la Real de las

Huelgas, volvemos a agradecer a las monjas de dicho monasterio

cisterciense la admirable y abnegada colaboración que nos prestaron para

poder realizar la grabación. El Códice de las Huelgas es ... [sigue como en el LP]

REX OBIT.—Es el Conductus XXIX, a una voz, y está colocado en el lugar 169 del Códice. Se trata de un planctus

por la muerte del rey Alfonso VIII de Castilla, llamado el Noble o

también el de las Navas. Hijo de Sancho III el Desdichado y de D.ª

Blanca de Navarra, quedó huérfano a los tres años. Reinó del 31 de

agosto de 1158 al 5 de octubre de 1214. Casado con D.ª Eleonor de

Inglaterra, fue el fundador del Monasterio de las Huelgas. Dado que el Códice de las Huelgas

contiene una colección de cantos que serían para usos

litúrgicos de aquel templo, se comprende que figure en él

este planctus,

escrito un siglo antes que el códice y que seguramente se guardaría en

un códice anterior, hoy perdido. Así, el coleccionador —Johannes

Roderici, seguramente— rendía homenaje al buen nombre del ilustre

fundador de las Huelgas, que está enterrado junto a la reina Eleonor de

Inglaterra, en la nave central que preside el coro de las religiosas,

donde

REX OBIT.—Es el Conductus XXIX, a una voz, y está colocado en el lugar 169 del Códice. Se trata de un planctus

por la muerte del rey Alfonso VIII de Castilla, llamado el Noble o

también el de las Navas. Hijo de Sancho III el Desdichado y de D.ª

Blanca de Navarra, quedó huérfano a los tres años. Reinó del 31 de

agosto de 1158 al 5 de octubre de 1214. Casado con D.ª Eleonor de

Inglaterra, fue el fundador del Monasterio de las Huelgas. Dado que el Códice de las Huelgas

contiene una colección de cantos que serían para usos

litúrgicos de aquel templo, se comprende que figure en él

este planctus,

escrito un siglo antes que el códice y que seguramente se guardaría en

un códice anterior, hoy perdido. Así, el coleccionador —Johannes

Roderici, seguramente— rendía homenaje al buen nombre del ilustre

fundador de las Huelgas, que está enterrado junto a la reina Eleonor de

Inglaterra, en la nave central que preside el coro de las religiosas,

donde En total, en el Códice de las Huelgas aparecen 54 composiciones de este género distribuidas de la siguiente forma:

En total, en el Códice de las Huelgas aparecen 54 composiciones de este género distribuidas de la siguiente forma: El Códice de las Huelgas

demuestra cómo la España medieval había trabajado ampliamente a la

forma musical del motete. Es cosa bien demostrada que el motete viene

del arte de los organa de la escuela de Notre-Dame, de París,

escritos desde la última mitad del siglo XII hasta el comienzo del XIII.

Fue Perotin quien inventó la cláusula que dio origen a los motetes. Después de los organa,

él había escrito pequeñas composiciones polifónicas para alternar con

el canto gregoriano. Estas pequeñas composiciones —llamadas cláusulas—

eran escritas sobre un fragmento gregoriano, que conservaba la palabra o

sílaba del texto litúrgico propio. Aquella pequeña melodía gregoriana

sostenía toda la pieza, y por eso recibía el nombre de tenor. Los frondosos melismas que cantaban el duplum y triplum encima de este tenor no tenían, en cuanto a texto, más letra que la vocal o vocales de la palabra del tenor.

En los tiempos primeros cuando Leonin, casi todo se fiaba a la

inspiración del discantista, que improvisaba sobre la marcha; pero

abusaban de su libertad, llegando a producirse melodías sumamente

recargadas y a veces no muy congruentes. De ahí que Perotin diera en

escribir las cláusulas

con melodía fija y conjunción musical más

trabajada. Más adelante, los músicos, al ver que aquellas

cláusulas

de Perotin cantaban bellamente y que siguiendo esa fórmula aparecían

composiciones acabadas cuya melodía era hasta cierto punto independiente

de la melodía gregoriana, decidieron emplear un 12 texto latino

diferente para el duplum y el triplum, a quienes hacían cantar silábicamente, mientras el tenor conservaba el texto propio del motivo litúrgico.

El Códice de las Huelgas

demuestra cómo la España medieval había trabajado ampliamente a la

forma musical del motete. Es cosa bien demostrada que el motete viene

del arte de los organa de la escuela de Notre-Dame, de París,

escritos desde la última mitad del siglo XII hasta el comienzo del XIII.

Fue Perotin quien inventó la cláusula que dio origen a los motetes. Después de los organa,

él había escrito pequeñas composiciones polifónicas para alternar con

el canto gregoriano. Estas pequeñas composiciones —llamadas cláusulas—

eran escritas sobre un fragmento gregoriano, que conservaba la palabra o

sílaba del texto litúrgico propio. Aquella pequeña melodía gregoriana

sostenía toda la pieza, y por eso recibía el nombre de tenor. Los frondosos melismas que cantaban el duplum y triplum encima de este tenor no tenían, en cuanto a texto, más letra que la vocal o vocales de la palabra del tenor.

En los tiempos primeros cuando Leonin, casi todo se fiaba a la

inspiración del discantista, que improvisaba sobre la marcha; pero

abusaban de su libertad, llegando a producirse melodías sumamente

recargadas y a veces no muy congruentes. De ahí que Perotin diera en

escribir las cláusulas

con melodía fija y conjunción musical más

trabajada. Más adelante, los músicos, al ver que aquellas

cláusulas

de Perotin cantaban bellamente y que siguiendo esa fórmula aparecían

composiciones acabadas cuya melodía era hasta cierto punto independiente

de la melodía gregoriana, decidieron emplear un 12 texto latino

diferente para el duplum y el triplum, a quienes hacían cantar silábicamente, mientras el tenor conservaba el texto propio del motivo litúrgico. Al publicar el presente volumen del Códice de Santa María la Real de las

Huelgas, es un deber imperioso agradecer a las monjas de dicho

Monasterio cisterciense su admirable y abnegada colaboración. El Códice

de las Huelgas es el único manuscrito polifónico medieval que aún se

conserva en el lugar de origen y es guardado por la misma orden que lo

recopiló e interpretó fervorosamente desde hace siete siglos. Es también

el único manuscrito importante que nos queda de la música religiosa

medieval castellana, y las monjas actuales, sucesoras en cierto modo de

aquellas que dieron vida al Códice, accedieron con toda amabilidad y

entusiasmo a nuestro deseo de que su presencia de hoy diera vida a los

cantos de antaño bajo los mismos techos y con los mismos hábitos que lo

hacían sus fieles antecesoras.

Al publicar el presente volumen del Códice de Santa María la Real de las

Huelgas, es un deber imperioso agradecer a las monjas de dicho

Monasterio cisterciense su admirable y abnegada colaboración. El Códice

de las Huelgas es el único manuscrito polifónico medieval que aún se

conserva en el lugar de origen y es guardado por la misma orden que lo

recopiló e interpretó fervorosamente desde hace siete siglos. Es también

el único manuscrito importante que nos queda de la música religiosa

medieval castellana, y las monjas actuales, sucesoras en cierto modo de

aquellas que dieron vida al Códice, accedieron con toda amabilidad y

entusiasmo a nuestro deseo de que su presencia de hoy diera vida a los

cantos de antaño bajo los mismos techos y con los mismos hábitos que lo

hacían sus fieles antecesoras.